もっている車を廃車にすると、年に1度車の所有者が支払っている自動車税や、他の税金の一部が戻ってきます。

戻ってくる金額は、事前に支払っている金額と廃車のタイミングによって異なり、廃車にするタイミングを間違うと一円も戻ってこないなど、損をしてしまう可能性もあります。こちらでは、廃車をしたあとに戻ってくる税金や、費用について詳しく解説します。

廃車にすると自動車税の還付金を受け取ることができる

自動車税は、毎年4月1日時点の車の所有者が4月から翌年3月までの1年分を支払わなければいけません。自動車税の納付書が届くのは5月上旬ごろですが、納付書の内容としては、その年の4月から翌年の3月までの自動車税を納めるように記載されています。

軽自動車を除く普通自動車に限りますが、本年から翌年3月までの自動車税を納付書到着次第の納付期限までに支払っており、2月末までに廃車が完了した車に対しては自動車税の還付金ひと月分が手元に戻ります。ただ、自動車税の還付金については、月割で未使用の期間分のみです。そのため3月に廃車にした場合は未使用期間が既になく、手元に戻る還付金はありません。

そもそも自動車の税金は2種類ある

自動車の税金は2種類あり、それぞれ納税方法や還付申請方法が異なります。

- 自動車税(軽自動車の場合は軽自動車税)

- 自動車重量税

先ほど説明した毎年4月に課税されて支払う税金が「自動車税」です。「自動車重量税」は、新車購入時と車検時に支払います。軽自動車の場合は、年税単位のため還付金はありませんが、自動車重量税については廃車時期によって還付金を受け取ることができます。

自動車税は、住民税や事業税といった地方税が納められていないと還付金が手元に戻りません。自動車重量税に関しては、「永久抹消登録」をしなければ還付されないため、必要な手続きの確認はしっかりと行いましょう。

自動車税(種別割)

自動車税は、自動車を所有する人が車の使用の本拠地に登録している都道府県へ納める地方税です。ただし所有者(売主)が割賦販売を行い所有権留保の状態の車の場合は、自動車の使用者が自動車税を納めます。令和元年10月に税制改正が行われ、自動車税から自動車税種別割へと名称の変更がありました。

自動車税の税額は、自動車の種別や用途と総排気量によって税率が異なります。また上記の税制改正により、軽自動車を除く全排気量で自動車税の税率が引き下げられたため、税額が変更になっています。

2019年10月1日以降の新規登録車の自動車税と引き下げ額一覧(排気量別)

| 排気量 | 引き下げ後の税額 | 引き下げ額 |

|---|---|---|

| 1,000cc以下 | 25,000円 | ▲4,500円 |

| 1,000cc超1,500cc以下 | 30,500円 | ▲4,000円 |

| 1,500cc超2,000cc以下 | 36,000円 | ▲3,500円 |

| 2,000cc超2,500㏄以下 | 43,500円 | ▲1,500円 |

| 2,500㏄超3,000㏄以下 | 50,000円 | ▲1,000円 |

| 3,000cc超3,500㏄以下 | 57,000円 | ▲1,000円 |

| 3,500㏄超4,000㏄以下 | 65,500円 | ▲1,000円 |

| 4,000㏄超4,500㏄以下 | 75,500円 | ▲1,000円 |

| 4,500㏄超6,000㏄以下 | 87,000円 | ▲1,000円 |

| 対象自動車 | 自動車税額 |

|---|---|

| 四輪の軽乗用・自家用車 | 10,800円 |

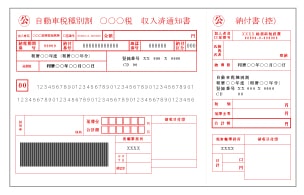

自動車税(種別割)は、5月初旬に地方税事務所から納税義務者へ納付書が発送され、納付書に記載の方法で自動車税を納めます。基本的には5月末を納付期限とする地方自治体が多いものの、6月中旬までとしている地方もあるため、納付書が到着次第納付期限を確認するようにしましょう。

自動車税(種別割)は、廃車をした際に地方税事務所へ還付申請を行うと、事前に納めた年税額から未使用期間分が月割計算されて手元に戻ります。

自動車重量税

自動車重量税は、自動車検査証の交付等を受ける者または車両番号の指定を受ける者が納税義務者となる国に納める税金です。自動車検査の新規登録または継続車検時に、税額に相当する自動車重量税印紙を購入し、自動車重量税納付書に貼り付けて納付します。

自動車重量税は、車検残存期間内に自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された場合、申請をすることで残存期間の月数分の月割り相当額が還付されます。

自動車重量税のエコカー減税(減税措置)について

環境性能に優れた対象自動車は、令和5年5月1日から令和8年4月30日までの適用期間中に、新車新規登録検査を受けて自動車検査証の交付を受ける場合、重量税が減免または免税となる特例措置を受けることが出来ます。(一回限り)

ただし、エコカー減税制度の特例措置の内容については、令和6年1月1日から令和7年4月30日までと、令和7年5月1日から令和8年4月30日までの期間ごとに対象要件の基準変更があるため、適用期間内であっても対象外となる可能性があります。

適用期間【令和6年1月1日から令和7年4月30日】のエコカー減税の内容

適用期間が令和6年1月1日から令和7年4月30日までのエコカー減税の対象となる要件、特例措置の内容をご紹介します。

適用期間中、自動車重量税が全額免除される環境性能に優れた自動車等は以下になります。

- 電気自動車※

- 燃料電池自動車

- 天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合)

- プラグインハイブリッド自動車

- ガソリン車・LPG車(ハイブリッド車を含む)

平成30年排出ガス規制50%低減かつ、燃費性能が令和12年度燃費基準90%到達もしくは燃費基準120%達成 - クリーンディーゼル自動車(ハイブリッド車を含む)

平成30年排出ガス規制適合かつ、燃費性能が令和12年度燃費基準90%到達もしくは燃費基準120%達成

適用期間中、自動車重量税が50%軽減される環境性能に優れた自動車等は以下になります。

- ガソリン車・LPG車

平成30年排出ガス規制50%低減かつ、燃費性能が令和12年度燃費基準80%到達 - クリーンディーゼル自動車(ハイブリッド車を含む)

平成30年排出ガス規制適合かつ、燃費性能が令和12年度燃費基準80%到達

適用期間中、自動車重量税が25%軽減される環境性能に優れた自動車等は以下になります。

- ガソリン車・LPG車

平成30年排出ガス規制50%低減かつ、燃費性能が令和12年度燃費基準70%到達 - クリーンディーゼル自動車(ハイブリッド車を含む)

平成30年排出ガス規制適合かつ、燃費性能が令和12年度燃費基準70%到達

適用期間【令和7年5月1日から令和8年4月30日】のエコカー減税の内容

適用期間が令和7年5月1日から令和8年4月30日までのエコカー減税の対象となる要件、特例措置の内容をご紹介します。

適用期間中、自動車重量税が全額免除される環境性能に優れた自動車等は以下になります。

- 電気自動車※

- 燃料電池自動車

- 天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合)

- プラグインハイブリッド自動車

- ガソリン車・LPG車(ハイブリッド車を含む)

平成30年排出ガス規制50%低減かつ、燃費性能が令和12年度燃費基準達成もしくは燃費基準125%達成車 - クリーンディーゼル自動車(ハイブリッド車を含む)

平成30年排出ガス規制適合かつ、燃費性能が令和12年度燃費基準達成もしくは燃費基準125%達成車

適用期間中、自動車重量税が50%軽減される環境性能に優れた自動車等は以下になります。

- ガソリン車・LPG車

平成30年排出ガス規制50%低減かつ、燃費性能が令和12年度燃費基準90%達成車 - クリーンディーゼル自動車(ハイブリッド車を含む)

平成30年排出ガス規制適合かつ、燃費性能が令和12年度燃費基準90%達成車

適用期間中、自動車重量税が25%軽減される環境性能に優れた自動車等は以下になります。

- ガソリン車・LPG車

平成30年排出ガス規制50%低減かつ、燃費性能が令和12年度燃費基準80%達成車 - クリーンディーゼル自動車(ハイブリッド車を含む)

平成30年排出ガス規制適合かつ、燃費性能が令和12年度燃費基準80%達成車

適用期間中、自動車重量税軽減なし・本則税率適用になる環境性能に優れた自動車等は以下になります。

- ガソリン車・LPG車

平成30年排出ガス規制50%低減かつ、燃費性能が令和12年度燃費基準75%達成車 - クリーンディーゼル自動車(ハイブリッド車を含む)

平成30年排出ガス規制適合かつ、燃費性能が令和12年度燃費基準75%達成車

※電気自動車(燃料電池車を含む)とは、電気を動力源とするもの、内燃機関を有しないもの

廃車にすると自動車税の還付金はいくら受け取れる?

自動車税や重量税の還付金は、それぞれ廃車のタイミングによって異なります。また、車自体の排気量、重量によっても金額が変わってきますので、計算は少し複雑です。ここでは、自動車税や自動車重量税の還付金を早見表とともに解説します。

排気量別の廃車時期ごとの自動車税還付金額一覧表

以下は自動車税(種別割)年税額と、税を納めた年度内に廃車した時期ごとの自動車税の還付金額早見表です。

※2019年10月1日税制改正後の新規登録車の税額で計算しています。

| 総排気量 | 年額 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1,000cc以下 | 25,000 | 22,900 | 20,800 | 18,700 | 16,600 | 14,500 |

| 1,000㏄超~1,500㏄以下 | 30,500 | 27,900 | 25,400 | 22,800 | 20,300 | 17,700 |

| 1,500㏄超~2,000㏄以下 | 36,000 | 33,000 | 30,000 | 27,000 | 24,000 | 21,000 |

| 2,000㏄超~2,500㏄以下 | 43,500 | 39,800 | 36,200 | 32,600 | 29,000 | 25,300 |

| 2,500㏄超~3,000㏄以下 | 50,000 | 45,800 | 41,600 | 37,500 | 33,300 | 29,100 |

| 3,000㏄超~3,500㏄以下 | 57,000 | 52,200 | 47,500 | 42,700 | 38,000 | 33,200 |

| 3,500㏄超~4,000㏄以下 | 65,500 | 60,000 | 54,500 | 49,100 | 43,600 | 38,200 |

| 4,000㏄超~4,500㏄以下 | 75,500 | 69,200 | 62,900 | 56,600 | 50,300 | 44,000 |

| 4,500㏄超~6,000㏄以下 | 87,000 | 79,700 | 72,500 | 65,200 | 58,000 | 50,700 |

| 総排気量 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1,000cc以下 | 12,500 | 10,400 | 8,300 | 6,200 | 4,100 | 2,000 |

| 1,000㏄超~1,500㏄以下 | 15,200 | 12,700 | 10,100 | 7,600 | 5,000 | 2,500 |

| 1,500㏄超~2,000㏄以下 | 18,000 | 15,000 | 12,000 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |

| 2,000㏄超~2,500㏄以下 | 21,700 | 18,100 | 14,500 | 10,800 | 7,200 | 3,600 |

| 2,500㏄超~3,000㏄以下 | 25,000 | 20,800 | 16,600 | 12,500 | 8,300 | 4,100 |

| 3,000㏄超~3,500㏄以下 | 28,500 | 23,700 | 19,000 | 14,200 | 9,500 | 4,700 |

| 3,500㏄超~4,000㏄以下 | 32,700 | 27,200 | 21,800 | 16,300 | 10,900 | 5,400 |

| 4,000㏄超~4,500㏄以下 | 37,700 | 31,400 | 25,100 | 18,800 | 12,500 | 6,200 |

| 4,500㏄超~6,000㏄以下 | 43,500 | 36,200 | 29,000 | 21,700 | 14,500 | 7,200 |

上記の表は、免税・減税の対象自動車、初年度登録から13年を超えている自動車の税額とは異なります。

自動車税の還付金計算は、日割ではなく月割です。その為、8月20日に抹消登録を行った場合には「9月」から還付の対象となります。自動車税の計算式は、「支払った税額÷12ヵ月×抹消登録した翌月から3月までの月数」です。ただし100円未満は切り捨てとなります。

例えば2,300㏄の普通自動車の税額43,500円を支払い、9月に抹消登録を行います。その翌月10月から3月の税金が戻ってきますので、「43,500円÷12ヵ月×6=21,700円(50円切捨て)」が還付金の金額です。

自動車重量ごとの自動車重量税額一覧表

自動車重量税には前述の通りエコカー減税措置制度があります。また、自動車重量税には新規登録からの経過年数によって重課措置が設けられており、新規登録後13年を経過した自動車及び、新規登録後18年を経過した自動車には重課措置が講じられます。

継続検査(2年)自家用普通自動車の重量税額表

| 車両重量 | エコカー | エコカー (本則税率) | エコカー対象外 | ||

| 右以外 | 13年経過 | 18年経過 | |||

| 0.5t以下 | 免税 | 5,000 | 8,200 | 11,400 | 12,600 |

| ~1t | 10,000 | 16,400 | 22,800 | 25,200 | |

| ~1.5t | 15,000 | 24,600 | 34,200 | 37,800 | |

| ~2t | 20,000 | 32,800 | 45,600 | 50,400 | |

| ~2.5t | 25,000 | 41,000 | 57,000 | 63,000 | |

| ~3t | 30,000 | 49,200 | 68,400 | 75,600 | |

継続検査(2年)自家用軽自動車(二輪除く)の重量税額表

| エコカー | エコカー (本則税率) | エコカー対象外 | ||

| 右以外 | 13年経過 | 18年経過 | ||

| 免税 | 5,000 | 6,600 | 8,200 | 8,800 |

重量税の還付金計算式は「納付した自動車重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間 = 還付金額」となります。軽自動車の継続車検時に6,600円支払い、車検残り期間が5ヵ月だった場合、「6,600円×5ヵ月÷24ヵ月=1,375円」が還付金です。

自動車税・自動車重量税の還付金計算の一例

では例題に沿って実際に還付金を計算してみましょう。

2015年4月に新規登録し、2022年10月中に廃車手続き(永久抹消登録手続き)を完了

車種:トヨタ・カローラフィールダー(小型乗用車、1,496cc、車両重量1,200kg)

自動車税は、年式経過は13年を超過しておらず、エコカー適用でもないため基本の税率を用います。

1,496ccの自動車税は、1,000cc超1,500cc以下のため30,500円です。10月に廃車したので、11月から3月までの還付金は12,705円、100円未満切り捨てで12,700円となります。

さらに重量は1,200kg、1トン以下の自動車重量税16,400円を継続車検時に支払っています。計算式にあてはめると、16,400円×5ヵ月÷24カ月で3,416円が還付金となります。

廃車時の自動車税・自動車重量税の還付申請はいつ行うのか

自動車税は、一般的には申請を行わなくても自動的に還付されます。一方自動車重量税は、自治体によって還付申請を別に行う場合と自動で還付される場合があります。別に行う場合でも、自動車重量税の還付申請は永久抹消登録の手続き当日に行う必要があります。

自動車税や自動車重量税の還付金は、申請時に口座振込を選択できます。口座振込は自動的に還付金を受け取ることが出来るため便利ですが、一部ネット銀行は利用することが出来ないため注意が必要です。口座振込を選択しない場合は、指定の金融機関に出向いて受け取ることになります。

廃車後に自動車税・自動車重量税の還付を受け取れるタイミング

廃車手続きをした後、どのくらいの日数で還付金を受け取れるのでしょうか?また、廃車後の還付金計算の起算日はどのタイミングなのでしょうか?詳しくみていきましょう。

自動車税種別割・自動車重量税の還付金計算の起算日はいつか

起算日は車の登録状況によって異なります。

登録車(普通自動車)の自動車税種別割の起算日

- 一時抹消せずに解体し永久抹消登録をして廃車した場合:永久抹消登録日の同月末

- 一時抹消して後日解体し永久抹消登録をして廃車した場合:一時抹消登録日の同月末

自動車税種別割の還付は月割計算のため、例えば起算日から翌年3月末日までの日数が5ヵ月と15日あった場合も、計算式にあてはめる月数は「5ヵ月」となります。

自動車重量税の起算日

- 使用済み自動車の引き取りを「財団法人自動車リサイクル促進センター」に業者が報告し、永久抹消登録した日の同月末

自動車重量税の還付は月割計算のため、例えば起算日から車検満了日までの日数が5ヵ月と15日だった場合も、計算式にあてはめる月数は「5ヵ月」となります。

自動車税が還付されるタイミングは?

自動車税は地方税となるため、居住している都道府県によって扱いが変わります。一時抹消、永久抹消、いずれでも税の還付を受けられますが、軽自動車はこれにあたりません。

自動車税のほとんどは、廃車にした時点で自動的に手続きが完了し、抹消登録から2ヵ月ほどで「支払通知書」が都道府県の税事務所から届きます。お住まいの地域によって異なるため、1ヵ月で届く場合もあれば、3ヵ月かかることもあるでしょう。

一般的には登録を抹消するだけで還付金を受け取ることができますが、一部の県では還付金受け取りのための委任状を提出しなければいけません。自分の住んでいる地域ではどちらにあてはまるのか気になる、という方は、都道府県の税事務所に問い合わせてみてください。

還付金は金融機関で受け取ることができます。その際には支払通知書を提示しましょう。

移転登録手続きの場合は自動車税の還付がありません。移転登録手続きとは、名義変更のことです。車を譲渡された場合、抹消登録をせず名義変更のみであれば年度期間内に行っても税事務所からの還付は発生しません。譲渡した相手と自動車税の還付分に関して相談する必要があります。

自動車重量税が還付されるタイミング

自動車重量税は、自動車が解体された後に解体申請を行うことで還付金を受け取れます。自動車を解体ではなく売買した場合には、還付金を受け取ることができません。例えば、自動車の一時使用中止を申請する一時抹消登録手続きの場合は、自動車の解体は行っていないため自動車重量税の還付は発生しないのです。永久抹消登録手続きといって、車の解体と廃車の手続きどちらもおこなった場合は自動車重量税の還付が発生します。解体申請した後に、還付金が支払われるまでには2~3ヵ月の期間を要します。

廃車で受け取れるのは税金の還付だけではなく保険料も

廃車で受け取れる税金の還付金について説明してきましたが、廃車で受け取れるお金は税金以外にも2つあります。自賠責保険料と任意保険料です。「自賠責保険」は必ず加入する必要がある保険です。自動車重量税と同じく、新車購入時と車検時に支払います。「任意保険」は加入している人もいれば加入していない人もいます。

保険料も、全額ではありませんが未消化分が戻ってくる可能性があります。このお金を正式には返戻金と呼びます。返戻金を受け取るには、各々保険会社で解約手続きを行う必要があります。保険料の返戻金も未消化分が長いほど高くなりますが、廃車手続きを行った時ではなく保険の解約手続きを行った時を基準にされて計算されます。そのため、保険を解約するつもりであれば早めに解約手続きを行った方がよいでしょう。

自賠責保険料

自賠責保険とは、交通事故による被害者救済のための法律に基づき、自動車の運行するにあたり一台ごとに加入が義務付けられている保険です。そのため、原動機付自転車も強制保険の対象になっています。自賠責保険は、被害者救済を目的としている保険のため保険会社の利益は発生しません。そのため保険料は一定額となっており、地域ごとに保険料金が決まっているため沖縄本島、沖縄の離島、沖縄以外の離島とお住いの地域ごとの保険料となっています。保険期間の設定は、車検期間を充足するように設定する必要があり、無保険期間が生じないように、車検期間にプラス1カ月の期間で加入設定する方が多くなっています。

任意保険料

任意保険は、自賠責保険ではカバーできない補償について補うために任意で加入する自動車保険です。自賠責保険は、交通事故を起こしてしまった時の対人補償のみとなるため、相手方の対物補償や、ご自身や同乗者への補償、ご自身のお車などの補償などの部分の万が一のために加入している方がほとんどです。任意保険は強制ではないため、保険会社ごとに異なる保険内容となっており、補償内容やサービス、保険料金で加入する保険を選ぶことが出来ます。

任意保険は、再度加入する可能性がある場合は解約せずに中断して等級を保存したほうが得になるケースもあります。

廃車をすると戻る税金に関するよくあるご質問

廃車をすると戻る税金について、よくいただくご質問にこちらでお答えします。

Q1.廃車をすると戻る自動車税還付の受け取る流れが知りたい

A.廃車をすると普通自動車の場合、月割りの自動車税の還付が発生します。すべての都道府県であてはまるわけではありませんが、運輸支局(または自動車検査登録事務所)で年度の中途に廃車の手続きを行うと、自動車税事務所から還付に関する通知書が郵送されます。内容としては、自動車税種別割の月割り還付金額について支払通知書(または送金通知書)が添付されています。納税義務者の登録されている住所・氏名へ発送されますので、転居などをされる際は変更登録をしっかりしておきましょう。支払通知書の発行日から一年以内に指定の金融機関へ行き、自動車税還付金を受け取ることが出来ます。

Q2.廃車をしたが自動車税の還付通知が来ません。何故ですか?

A.廃車をされたタイミングが3月の場合は、年度内ではあるものの残月数が1カ月以下となるため、還付金がありません。そのため、2月時点ですでに自動車を使用していない、車検が切れていて乗ることが出来ない車がある方は、2月以内に廃車手続きを完了しなければ受け取ることが出来る自動車税の還付がなくなってしまい、損をしてしまうことになります。

Q3.自動車重量税の還付を受けたいが解体業者に依頼するべき?

A.自動車重量税の還付のために、自動車リサイクル法に基づいた適正な解体処理は必要です。しかし、自動車を解体のみ依頼すると、解体業者によっては費用がかかってしまい、還付は受け取ることが出来たものの費用がかかってマイナスになってしまう可能性があります。車の解体を無料でしてもらうことが出来て、還付金を受け取ることが出来るお得な方法としては、廃車を専門に扱ってる廃車買取業者へ買取を依頼することをおすすめします。業者にとっては、廃車に価値があり買取が出来ます。また、カーネクストのように解体費用や廃車手続きの代行費用がかからず、買取に還付金を含めているところであれば、損をせず廃車することが出来てマイナスになりません。

まとめ

廃車にすると税金が還付されるということを知らない方も多いようです。自動車税は自動的に支払通知書が届きますが、重量税、自賠責保険、任意保険は自分で手続きをしなければいけません。

自賠責保険と任意保険は、廃車が決定した時点で保険会社に連絡し、必要な書類と手続きについて理解しておきましょう。そのほか、自動車重量税の還付金についてわからないことがあれば、廃車を依頼する業者にたずねてみることをおすすめします。