8月10日は「発炎筒の日」です。発炎筒は、自動車運転において非常時に欠かせない用具のひとつですが、どんな時に使うのか、どんな見た目の装備品か分からないという方もいらっしゃるかもしれません。

こちらでは、発炎筒と発煙筒の違いについて解説します。「発炎筒」は法律でも車載必須と定められていますが、実は有効期限のある消耗品であることはご存知でしょうか。発炎筒の有効期限や、有効期限切れの後の処分方法なども併せてご紹介します。

発炎筒と発煙筒の違い

発炎筒と発煙筒の読み仮名は、同じ「はつえんとう」です。車に常備しておくべき装備品は【発炎筒と発煙筒】どちらが正しいのか、ご存知でしょうか。

発炎筒と発煙筒は読み仮名も同じで、形も同じく筒状のものになりますので、インターネット通販等を利用して購入したことがある方の中には、誤って求めている物とは異なった物を購入してしまった方もこれまでにいらっしゃるかもしれません。

発炎筒と発煙筒のそれぞれの特徴や、どんな場面で必要になる商品なのか、こちらでくわしく解説します。

発炎筒とは

発炎筒とは、自動車運転中に緊急トラブルが発生した際、必要となる装備品の一つです。正式名称は、”自動車用緊急保安炎筒”といいます。非常時の車載用具として車一台ごとに備付け義務があります。

備付けが必須なことから、車種によっては車の購入当初から標準装備されており、配置は運転席からも手の届きやすい、助手席側の足元に置かれていることが多くなっています。発炎筒は、高速道路を走行中や踏切内通過時に、故障や事故によって車が動かなくなってしまった際、他の運行する車等に対して非常事態で車が停車せざるを得ない状況であることを伝え、追突による二次被害を防止するための非常信号としての役割を持っています。

発炎筒の使用方法は、まず本体の蓋(キャップ)を外し、蓋の先端と本体の筒の先端をマッチのように擦って着火させます。着火後はキャップを筒の下部に取り付けて持ち手をつくります。発炎筒を使う時は、必ず車外に出てから着火するようにしましょう。

一般的な発炎筒の筒の色は、暗いところでも目立つ赤色が多くなっています。JIS規格によって、発炎筒の灯火色は夜間に200m離れた距離から確認可能な赤色と決められていて、燃焼時間は5分以上であり、光度は160カンデラ以上でなければいけません。

発煙筒とは

では発煙筒はどのような商品なのでしょうか。発煙筒とは、スポーツや登山などのアウトドアの緊急時に、救助信号の代わりとして使用できるアイテムです。山中で道に迷ってしまったり、怪我をして動けなくなってしまった時、発煙筒を持っていれば救助隊への救難信号として使用することができます。緊急時に救助を求めて携帯電話を使用し続けると、充電がなくなってしまう不安や、電波が悪くつながりにくい等の問題が発生しますが、発煙筒であれば電源不要のものがほとんどとなっていますし、天候に左右されることなく使用が可能です。

非常時に発煙筒を利用する時は、まず本体から蓋を外し、双方の先端を擦って点火させます。次に蓋部分を筒の後方に取り付けて持ち手にします。持ち手の下部を握って、煙の出ている先端を上部に向けて振ります。このように煙を上空に向かって出すことで、救助隊や救助ヘリに対してご自身の居場所を伝える救助信号用具にすることができます。

発炎筒などの非常用信号車載義務について

発炎筒は、道路運送車両法によって車両への備付けが義務となっています。法に依って定められている発炎筒に関する事項を解説します。

発炎筒を車に備付けることは車の所有者の義務

道路運送車両の保安基準 第二章 保安基準 第四十三条の二(非常信号用具)

自動車には、非常時に灯光を発することにより他の交通に警告することができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し告示で定める基準に適合する非常信号用具を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び被牽引自動車にあつては、この限りでない。

上記の道路運送車両法の保安基準によって、発炎筒の車載は義務付けられているため、車検時に車載がされていないと検査対象のため車検に通りません。(※有効期限切れの発炎筒を車載している場合も車検に通らない可能性があります)

発炎筒を備え付けていないからといって、違反点数が加算されたり罰金が科されることはありませんが、保安基準を満たしていないことになるため、整備不良車とされて整備命令が出されます。整備命令を受けた後に放置して、整備命令に従わないと見なされると、懲役6ヶ月以下の求刑または30万円以下の罰金が科せられますので、速やかに発炎筒を備えるようにしましょう。

発炎筒は備付けが義務付けられていますが、なかには有効期限が切れてしまっていたり、購入した時にオプション装備で選べるアイテムだったことを知らず、備え付けていなかったという方も居るでしょう。

しかし、そのままにしておくと発炎筒がないことで整備不良車になってしまいますし、事故や故障で車が動かない状況になった時は、後続車両へ非常用信号として警告することができず困ってしまいます。

中古車で購入した時、新車標準装備として「発炎筒」が備付けでなかった時は、車検等の整備の時期を待っているのではなく、インターネット通販等でも求めやすい価格で販売されていますので、速やかに車載しておくようにしましょう。

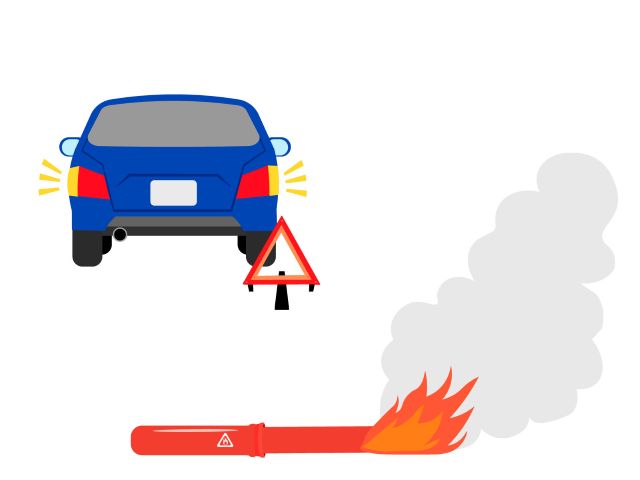

高速道路での非常時に必須となるその他の信号用具

高速道路上で車が故障や事故によって停車してしまい、他の交通に危険を与えてしまう状況になっている時は、後続車へ知らせるために、車の非常点滅表示灯(ハザードランプ)の点灯と前述した発炎筒のほか、さらに三角停止表示板を車の後方へ追突防止のため設置して表示することが義務付けられています。

三角停止表示板を車へ備付けることが決まっているわけではなく、高速道路上で車が故障し停車してしまった時に、停止表示器材を表示することが義務付けられています。そのため三角停止表示板の表示を怠ると、故障車両表示義務違反となり、普通車の場合は6,000円の反則金と、違反点数1点が加算されます。

使用期限が過ぎた発炎筒の処分方法

発炎筒は消耗品となっており、使用期限は4年間となっています。使用した後の発炎筒については、再燃しないかどうか確認し、火薬部分を水に浸らせて再燃を防止した上で、「燃えるゴミ」として一般ごみの日に一緒に捨てることが可能です(自治体ごとに確認は必要です)。しかし、未使用のまま有効期限が切れた発炎筒については、一般ごみと合わせて捨ててしまうと発火する等の危険性があり、火事や事故が起こるかもしれないため、玩具煙火に分類されて捨てることができません。

では、未使用で使用期限切れになった発炎筒はどのように処分すれば良いのでしょうか。

カー用品店等で回収してもらう

カー用品店や大手ホームセンターでは、未使用で期限が切れてしまった発炎筒を回収しています。お店で新しい発炎筒を購入し、古いものを回収してもらうことをおすすめします。発炎筒自体は無料での回収が多くなっていますが、有料で回収しているお店もありますので予め確認が必要です。

車検時や点検時に交換してもらう

普通自家用車は新車購入から2年後に初回車検、次回以降は3年毎に継続車検を受けることになります。発炎筒は保安基準の検査対象ですので、車検を受ける時に有無を検査されます。そのため、車検を受けるディーラー・自動車指定工場・認定工場では、必要に応じて新しい発炎筒と交換を行い(有償)、古い発炎筒を回収しています。

発炎筒は、一度着火すると二度と使うことができない用具です。また、有効期限が切れると劣化して灯火色が弱くなって目立たなくなったり、万が一の際に使おうとしても点火しない可能性があるため、交換しなくてはいけません。

一つあたりの価格は数百円から数千円となっており、車検時に購入するよりもカー用品店等で購入した方が、やや手頃な価格のものを選べるようになっています。このように着火するタイプの発炎筒は消耗品になってしまうため、最近では電池交換で繰り返し使用可能な、有効期限のないLEDライト付きタイプ非常信号灯も販売されています(光量等規格に適合しており車検も通ります)。

まとめ

こちらの記事では、発炎筒と発煙筒の違いについて詳しく解説しました。

発炎筒は、自動車が事故や故障による緊急トラブルで停車してしまった時、後続車両との追突事故を防止し、二次被害を起こさないためにも必要な非常用信号です。突然の緊急時にパニックになると、どの位置に発炎筒や三角停止表示板が置けばいいのか、わからなくなってしまうかもしれません。車が事故や故障で動かなくなっても、必要な非常信号用具を置く際に焦らずに済むように、「発炎筒」の搭載場所が車のどのあたりになっているのかは、事前にチェックしておくと良いでしょう。チェックをする際に、発炎筒の有効期限も併せて確認しておきましょう。